Tout d'abord voyons un cas de récupération de travail, c'est à dire la turbine. Il existe des turbines hydrauliques qui transforment l'énergie cinétique de l'eau liquide en électricité, par exemple dans un barrage.

Principe de la turbine hydraulique :

La seule source d'énergie naturelle utilisée, dans ce type de centrale, est l'eau elle-même que l'on amène jusqu'à la turbine par une conduite forcée.

La roue de la turbine, équipée d'ailettes, est mise en rotation par la force centrifuge de l'eau. Pour réguler le débit et éviter des variations brusques, on a recours à de gros "robinets" appelés vannes qui aident à régler le débit de l'eau. Ce mouvement de la turbine est transmis par un axe à un alternateur.

Dans l'alternateur (ou générateur), une bobine de fil de cuivre tourne à l'intérieur d'un aimant, ce qui produit de l'électricité.

Sur le même principe que la turbine hydraulique, une turbine à gaz permet de récupérer du travail à partir de la détente d'un gaz (préalablement compressé).

Ce principe est utilisé dans les réacteurs des avions. Pour voir cet aspect plus en détail suivez le lien :

Turbine à gaz

On distingue les turbines à gaz des turbines à vapeur d'eau (qui sont des cas particuliers que l'on a rencontré dans les chaufferies).

Un autre cas de récupération de travail, est l'éolienne. Elle transforme l'énergie cinétique du vent en électricité.

Principe de l'éolienne :

La seule source d'énergie naturelle utilisée, est le vent qui fait tourner les pâles et donc le rotor.

Pour donner quelques ordres de grandeur, à partir d'un vent à 15 km/h, les pâles tournent à 30 tours/min et grâce à un jeu d'engrenages le rotor de l'alternateur tourne lui à 1500 tours/min. Cet alternateur commence alors à produire de l'électricité sur le réseau.

Quand la vitesse du vent atteint 50km/h, le pas collectif des pâles - réglé par le hub - a un peu diminué, et en restant à 1500 tours/min à l'alternateur, l'éolienne a atteint sa puissance nominale sur le réseau.

Par grand vent, entre 50 et 90 km/h, le pas collectif des pâles se réduit de plus en plus, ceci pour maintenir à environ 1500 tours/min le rotor de l'alternateur.

Si le vent dépasse 90 km/h, un frein magnétique ralentit l'éolienne et les pâles se mettent en drapeau pour éviter tout risque.

A la différence d'une turbine ayant une forte inertie et restant plus facilement à sa vitesse de rotation pour faire tourner le rotor de l'alternateur (centrale thermique ou nucléaire par ex.), le rotor de l'éolienne est plus sensible et donc le courant produit peut avoir des sauts de fréquence --> utilisation de "relayages numériques de fréquence".

Cependant l'intérêt de l'éolienne est limité par deux points : tout d'abord le théorème de Betz montre que 60% seulement de l'énergie éolienne est récupérée, et la deuxième limitation porte sur la non permanence des vents qui oblige les champs d'éoliennes à être couplés à des centrales sur le réseau EDF.

Les compressions et détentes d'un gaz nous amènent à parler des cycles des moteurs (chimiques & thermiques) qui sont un peu particulier :

cycle Stirling (moteur thermique)

cycle de Joule (moteur chimique)

cycle de Beau de Rochas (moteur chimique)

Sur ce site vous verrez des tracés de cycles idéaux.

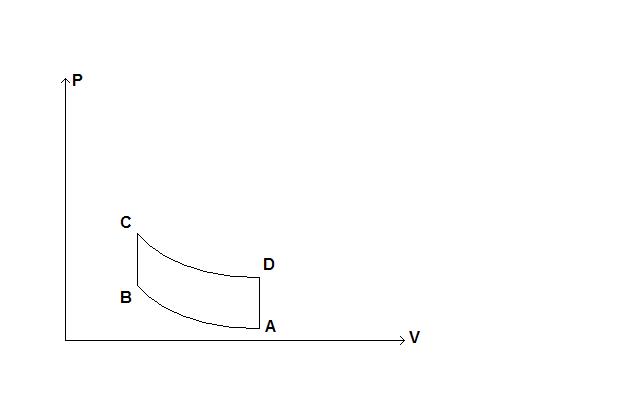

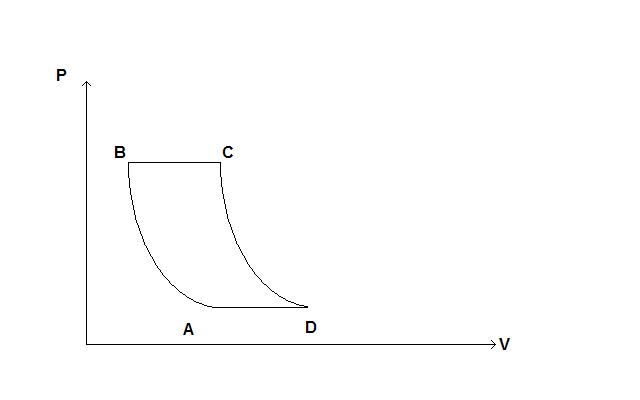

D'abord voyons le cycle de Stirling en diagramme PV :

Les quatre étapes sont :

de A à B une compression isotherme

de B à C un chauffage isochore

de C à D une détente isotherme

de D à A un refroidissement isochore

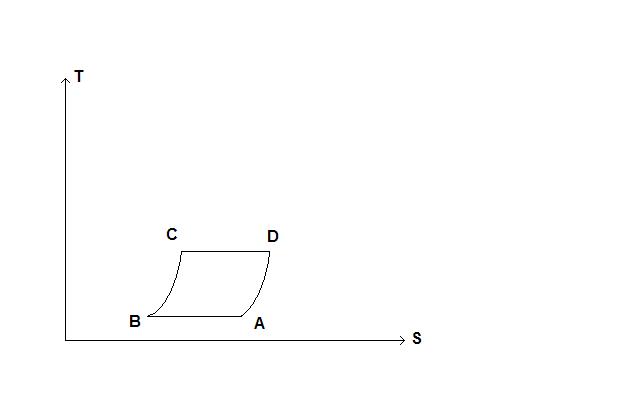

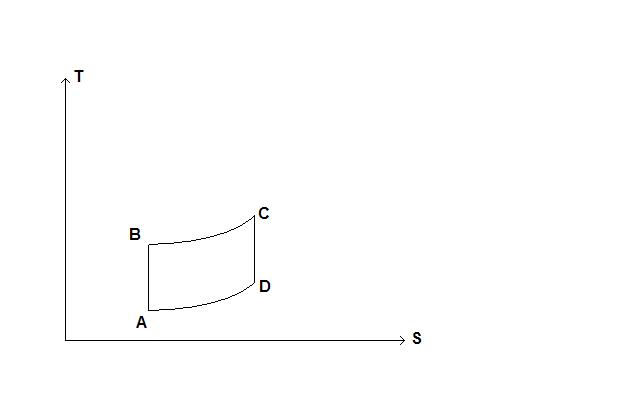

Voici ce même cycle en diagramme TS :

Un petit moteur peut fonctionner sur ce principe avec deux sources de chaleur : une froide et une chaude.

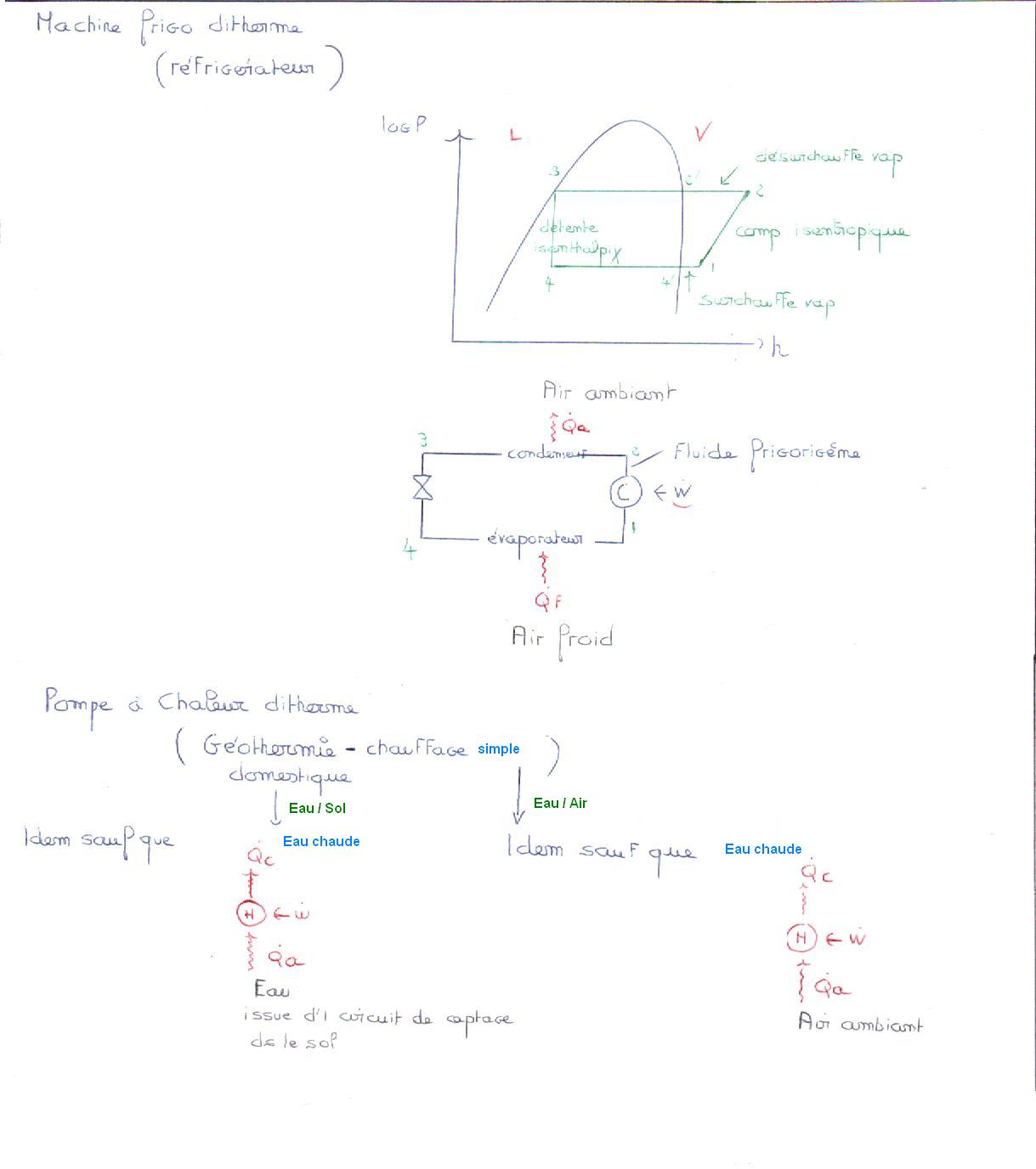

Sur cette page consacrée à l'énergétique, voyons rapidement un sujet totalement différent : Les machines frigo

Elles sont basées sur des cycles amenant un fluide frigorigène à des changements d'état. Deux types existent :

_ machines dithermes

_ machines trithermes

Machines Dithermes - Principe

Pour les pompes à chaleur, que l'on récupère de la chaleur dans le sol ou dans l'air, les calories sont transférées vers un circuit d'eau chaude type plancher chauffant --> chaleur douce.

Un diagramme sur lequel on retrouve un fluide qui change de phase (liq-gaz) est un diagramme de saturation (voir ci-dessus).

Pour les machines frigo, on parle de diagramme de Mollier.

Machines Trithermes - Principe

Elles ont deux fluides frigorigène qui interviennent et un absorbeur en plus.

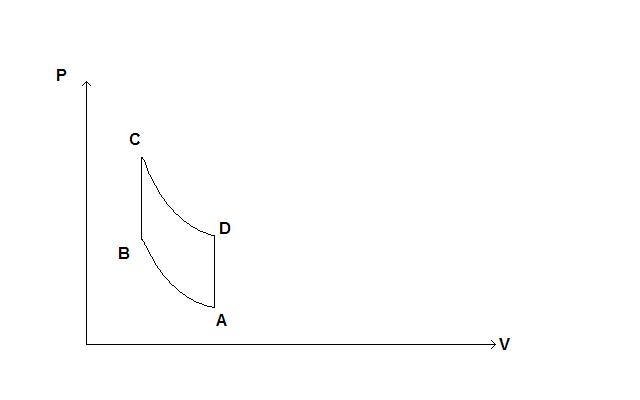

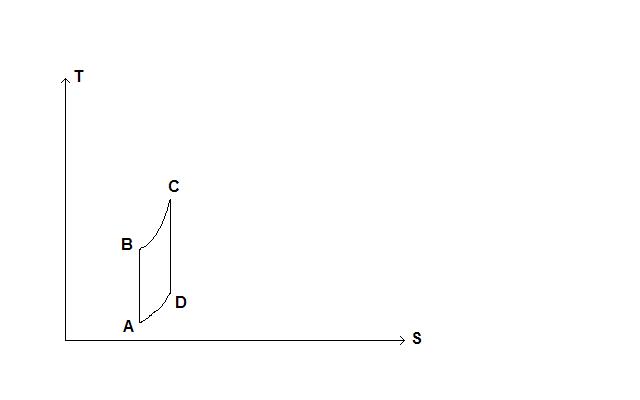

Les centrales thermiques et nucléaires font appel à un cycle dit cycle de Rankine pour que le circuit eau/vapeur soit optimisé (seuls les cycles combinés gaz font appel à un cycle de Brayton). On représente ce cycle sur un diagramme de Clapeyron (saturation de l'eau).

Il s'agit d'un cycle théorique (le réel est un peu différent) avec les étapes suivantes :

a - b : compression et chauffage isochore (passage dans la pompe d'extraction, les réchauffeurs BP-MP, la pompe alimentaire, le réchauffeur HP, l'économiseur, la chaudière),

b - c : dilatation naturelle de l'eau dans le Générateur de Vapeur,

c - d : évaporation dans le Générateur de Vapeur,

d - e : surchauffe de la vapeur en sortie du GV mais toujours à P constante (passage dans le surchauffeur),

e - f : détente (perte naturelle de pression, passage dans la turbine HP, le re-surchauffeur, les turbines MP & BP),

f - a : condensation dans le condenseur tubulaire (remarque : P < Patm).

Remarque : les cycles avec changement de phase sont certes dits "incompressibles" (le fluide ne change pas de compressibilité avec la vitesse) MAIS sont non quasistatiques (réversibles) : ainsi la relation PV = nRT ne tient pas alors qu'elle s'applique avec les cycles Stirling, Joule & Beau de Rochas!

D'autres sujets intéressant concernent ce vaste domaine de l'énergétique, comme : la pile à combustible (pile à hydrogène), le capteur solaire, les effets Seebeck & Peltier, etc.